Lehrstuhlinhaberin

Sekretariat

Ludwig-Maximilians-Universität

Katholisch-Theologische Fakultät

Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts

Geschwister-Scholl-Platz 1

80539 München

Raum C 201

+49 89 2180-3247

religionspaedagogik@kaththeol.lmu.de

Öffnungszeiten während der vorlesungsfreien Zeit:

Mittwoch: 11 bis 12 Uhr

Mitarbeitende

| Name | Telefon | Raum | Funktion | |

|---|---|---|---|---|

| Sachbearbeiterin, Religionspädagogik | religionspaedagogik@kaththeol.lmu.de | +49 89 2180-3247 | C 201 | Verwaltungsangestellte |

| Fella, Daniela | d.fella@lmu.de | +49 89 2180-6870 | C 206 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |

| Fischer, Thomas D. | fischer.thomas@lmu.de | +49 89 2180-3585 | C 205 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |

| Reiner, Martina | martina.reiner@lmu.de | +49 89 2180-3585 | C 205 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |

| Weinkam, Lena | lena.weinkam@lmu.de | +49 89 2180-6870 | C 206 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |

| Pernath, Theodor | theodor.pernath@campus.lmu.de | Studentische Hilfskraft | ||

| Seegers, Cäcilia | caecilia.seegers@campus.lmu.de | Studentische Hilfskraft | ||

| Meidinger, Florian | florian.meidinger@lmu.de | Studentische Hilfskraft |

Forschungs- und Lehrprofil

Der Lehrstuhl für Religionspädagogik und -didaktik des Religionsunterrichts widmet sich der Reflexion, Analyse und Entwicklung von religiösen Lehr-Lern-Dynamiken. Hermeneutische und empirische Perspektiven prägen das ideologiekritische Forschen. Die Befähigung zur kritischen Wahrnehmung von Lerngeschehen wie auch zur Gestaltung reflektierter Bildungsprozesse ist das Ziel religionspädagogischer und -didaktischer Lehre.

Aktuell setzen wir folgende Schwerpunkte:

- Antisemitismuskritische Bildung

- Gott in der Postmoderne kommunizieren: Mystagogisches Lernen

- Religion und Bildung

- Zukunftsfragen des Religionsunterrichts

- Konfessionell-Kooperative Lehr-Lern-Formate

- Digitalität im Religionsunterricht

- Konfessionslosigkeit und Religionsunterricht

- Interreligiöse Kompetenzen

- Film und Religionsunterricht

Berichte aus dem Lehrstuhl

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams

1. Mentor:innen für VR-Projekt an Schulen in München

Eine detaillierte Stellenbeschreibung finden Sie hier (PDF, 104 KB).

Bitte bewerben Sie sich so bald wie möglich.

2. Sachbearbeitung am Lehrstuhl Religionspädagogik (w/m/d)

Es handelt sich um eine 45%-Stelle mit 18,00 Stunden am Standort München.

Bitte bewerben Sie sich bis spätestens 14.12.2025.

Eine detaillierte Stellenbeschreibung finden Sie hier (PDF, 227 KB).

3. Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Wissenschaftlicher Mitarbeiter (w/m/d)

Stellenumfang 100%

Eine detaillierte Stellenbeschreibung finden Sie hier (PDF, 218 KB).

Bitte bwerben Sie sich bis spätestens 30.01.2026.

4. Forschungsassiatenz: Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Wissenschaftlicher Mitarbeiter (w/m/d)

Stellenumfang: 50% mit 20,05 Stunden

Eine detaillierte Stellenbeschreibung finden Sie hier (PDF, 223 KB).

Bitte bwerben Sie sich bis spätestens 30.01.2026.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bevorzugt per E-Mail (als PDF, die in einem Dokument zusammengeführt ist) an:

Frau Prof.in Dr. Mirjam Schambeck sf

Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts

Katholisch-Theologische Fakultät

Ludwig-Maximilians-Universität München

Geschwister-Scholl-Platz 1

80539 München

E-Mail: mirjam.schambeck@lmu.de

Mit "VR ans ZIEL!" Interdisziplinäres Forschungsprojekt zs. mit Prof. Dr. Anja Ballis, LMU München, Prof. Dr. Alice Gruber, TH Augsburg (drittmittelgefördert von 2025 bis 2026)

Mehr über aktuelle News zum Projekt erfahren!

Vortragsreihe: Kompetent für den Konfessionell-Kooperativen Religionsunterricht

Am Donnerstag, 30.10.2025 findet von 16:00 - 18:00 Uhr ein Online-Vortrag von Frau Dr. Yauheniya Danilovich der Universität Münster zum Thema

Basics orthodoxer Theologie und orthodoxe Alltagspraxis statt.

Der Zoom-Link zum Online-Vortrag lautet:

https://uni-bamberg.zoom-x.de/j/64362718295

Hier der Link zur Einladung (PDF, 1.106 KB).

Vortragsreihe: Kompetent für den Konfessionell-Kooperativen Religionsunterricht

Am Donnerstag, 29.01.2026 findet von 16: - 18:00 Uhr ein Online-Vortrag von Herrn Prof. Dr. Jan Woppowa der Universität Paderborn zum Thema Konfessionelle Kooperation weiterdenken: ein neues Curricculum um didaktische Perspektiven für den CRU in Niedersachsen statt.

Der Zoom-Link zum Online-Vortrag lautet:

https://uni-bamberg.zoom-x.de/j/64362718295

Hier der Link zur Einladung (PDF, 1.106 KB).

EKD News: Veröffentlichung überarbeiteter Texte zur Professionalität evangelischer Religionslehrkräfte. EKD News (PDF, 75 KB)

Prof. Dr. Mirjam Schambeck sf arbeitete an diesem wichtigen Rahmenkonzept für die Religionslehrer:innenbildung mit.

Die überarbeitete Neuauflage des EKD-Texts 96 zur Ausbildung evangelischer Religionslehrkräfte berücksichtigt aktuelle gesellschaftliche und pädagogische Entwicklungen. Professionalität wird als Zusammenspiel von Fachwissen, pädagogischer Kompetenz, persönlicher Haltung und Reflexionsfähigkeit verstanden. Der Text fordert Anpassungen auf allen drei Ebenen der Lehrer*innenbildung ein, damit Religionslehrkräfte als selbstreflektierte, dialogoffene und transparent auftretende Fachleute zu agieren lernen. Ziel ist ein fachlich fundierter und lebensbedeutsamer Religionsunterricht.

Aktuelle Publikationen

Sehen Sie hier aktuelle Publikationen unseres Lehrstuhls:

Religionssoziologische Beobachtungen registrieren im deutschsprachigen Raum einen Großtrend hin zu einer religionslosen Gesellschaft. Immer weniger Menschen verstehen sich als religiös oder spirituell, ganz zu schweigen von einer aktiven Mitgliedschaft in einer der beiden großen Kirchen oder auch anderen Religionsgemeinschaften. Religiöse Bildung bleibt davon nicht unberührt. Der Band ergründet, wie sie angesichts von Religionslosigkeit gedacht und konkretisiert werden kann. Zugleich loten die Beiträge aus, was dies organisatorisch, inhaltlich und didaktisch für den Religionsunterricht bedeuten kann.

Jetzt mehr zum Buch beim Verlag erfahren!

Darin enthaltene Aufsätze von unserem Lehrstuhlteam:

- Schambeck, Mirjam, Religion im Modus des Hoffens anbieten. Religionspädagogische Überlegungen, den Glauben in religionslosen Gesellschaften im Spiel zu halten

- Schambeck, Mirjam/Kropač, Ulrich, Bilanzierungen in fortschreibender Absicht

Darin der Aufsatz von Mirjam Schambeck: Das „Christliche“ im Religionsunterricht thematisieren. Überlegungen im Horizont des CRU und darüber hinaus.

in: Lütze, Frank M./Sattler, Dorothea/Kiroudi, Marina u. a. (Hg.), "Über Jesus Christus sprechen im Religionsunterricht heute. Beiträge zur Reflexion ökumenischer Anliegen"

Mirjam Schambeck: Artikel "Bibeldidaktik, Grundfragen", grundständig überarbeitet

Artikel "Bibeldidaktik, Grundfragen" jetzt online im OpenAccess lesen

Und Artikel "Mystagogisches Lernen"

© Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) Stabsstelle Kommunikation presse@ekd.de Herrenhäuser Str. 12 30419 Hannover

Prof. Dr. Mirjam Schambeck sf arbeitete an diesem wichtigen Rahmenkonzept für die Religionslehrer:innenbildung mit.

Die überarbeitete Neuauflage des EKD-Texts 96 zur Ausbildung evangelischer Religionslehrkräfte berücksichtigt aktuelle gesellschaftliche und pädagogische Entwicklungen. Professionalität wird als Zusammenspiel von Fachwissen, pädagogischer Kompetenz, persönlicher Haltung und Reflexionsfähigkeit verstanden. Der Text fordert Anpassungen auf allen drei Ebenen der Lehrer*innenbildung ein, damit Religionslehrkräfte als selbstreflektierte, dialogoffene und transparent auftretende Fachleute zu agieren lernen. Ziel ist ein fachlich fundierter und lebensbedeutsamer Religionsunterricht.

Die Neuauflage des EKD-Texts 96 finden Sie hier (PDF, 75 KB)

Schambeck, Mirjam, Der Orthodoxe Religionsunterricht – Vom Potenzial konfessionell-kooperativer Format und dem Entwurf einer ökumenischen Didaktik

und Schambeck, Mirjam, Der Orthodoxe Religionsunterricht – Vom Potenzial konfessionell-kooperativer Formate und dem Entwurf einer ökumenischen Didaktik

in: Kiroudi, Marina/Danilovich, Yauheniya (Hg.), Orthodoxe religiöse Bildung in der Diaspora. Identitätsstiftend – kooperativ – ökumenisch innovativ, Paderborn 2025, 42-63.

Schambeck, Mirjam, Was uns hält. Konturen religiöser Bildung in zunehmend religionslosen Gesellschaften,

in: König, Klaus/Chrostowski, Mariusz/Meyer, Claudia (Hg.), Mehr als ein Must Have, Stuttgart 2025, 57-70.

Schambeck, Mirjam, Wenn die Zeitzeug*innen gehen. Antisemitismuskritische Bildung durch VR-Experiences,

in: Langenhorst, Georg/Schiefer Ferrari, Markus / Sitzberger, Rudolf (Hg.), Vorbilder für unsere Zeit. 26 Entwürfe für Modell-Lernen heute, Augsburg 2025, 257-268.

Schambeck, Mirjam, Zwischen Containerbegriff und Schibboleth. Warum Positionalität in der Debatte um einen zukunftsfähigen Religionsunterricht eine immer größere Rolle spielt,

in: Baumert, Britta/Teschmer, Caroline (Hg.), Zur Zukunftsfähigkeit des Religionsunterrichts – Konfessionelle Kooperation auf dem Prüfstand, Stuttgart 2025, 63-75.

Schambeck, Mirjam, Orthodoxe Theologie im doppelten Vergewisserungsprozess. Karl Christian Felmys "Einführung in die orthodoxe Theologie der Gegenwart" katholisch-religionspädagogisch ausgelotet,

in: Ulfat Fahimah/Simojoki, Henrik/ Schlag, Thomas/Boschki, Reinhold (Hg.), Religionspädagogisch relevante Schlüsseltexte – interreligiös und interkonfessionell gelesen, Münster 2025, 241-251.

MThZ-Neuerscheinung: Konfessionell-kooperativer Religionsunterricht im Fokus

Herausgegeben von Prof.in Dr. Mirjam Schambeck sf und Prof.in Dr. Ulrike Witten widmet sich die aktuelle Ausgabe der Münchner Theologischen Zeitschrift (MThZ) dem Thema „Konfessionell-kooperativer Religionsunterricht".

Darin speziell:

- Schambeck, Mirjam, Den Religionsunterricht in Bayern zukunftsfähig halten. Zur Dringlichkeit konfessionell-kooperativer Lehr- und Lernformate

- Schambeck, Mirjam/Lindner, Konstantin/Lorenzen, Stefanie/Witten, Ulrike, Konfessionell-kooperativ Religion unterrichten – wie geht das?, Leitlinien einer konfessionssensiblen Didaktik am Beispiel „Heilige“

Hier geht es zur Online-Ausgabe (PDF, 2.372 KB)

.

Studiengänge Religionslehre / Theologie

Sie interessieren sich für ein Theolologiestudium oder überlegen, Religionslehrerin oder Religionslehrer zu werden? Warum es sich lohnt, evangelische oder katholische Religion auf Lehramt an der LMU München studieren, sehen Sie im Fächerporträt Lehramt Religion des MZL (Münchner Zentrum für Lehrerbildung).

12.06.2024

Zertifikat "Qualifikation für den konfessionell-kooperativen Religionsunterricht" des Zentrums für Ökumenische Forschung

Durch die im Zertifkat erforderten Nachweise können Sie sich Qualifikationen im Bereich ökumenischer Theologie und konfessionell-kooperativen Lernens erwerben. Die Bedingungen (PDF, 132 KB) und den Zeugnistext (PDF, 110 KB) entnehmen Sie bitte den beiden Dokumenten.

Zur Anrechnung bitten wir um ein Gespräch mit einem oder einer der hier genannten Dozierenden, dessen Ergebnis an den Sprecher des ZöF weitergeleitet wird.

- Prof. Dr. Stefanos Athanasiou

- Prof. Dr. Jörg Lauster

- Prof.in Dr. Mirjam Schambeck sf

- Prof. Dr. Bertram Stubenrauch

- Prof.in Dr. Ulrike Witten

Hier können Sie die aktuelle Handreichung zum Zertifikat ansehen. (PDF, 152 KB)

Abschlussarbeiten

Für Abschlussarbeiten in der Religionspädagogik schlägt der Lehrstuhl folgende Themenbereiche vor, mit denen Sie die zugeordneten Personen mit konkreten Ideen und Konzepten ansprechen können:

- Antisemitismuskritische Bildung (Prof.in Dr. Schambeck sf)

- Religionsunterricht und Konfessionslosigkeit (Prof.in Dr. Schambeck sf)

- Ökumenische Religionsdidaktik und Zukunftsfragen des Religionsunterricht (Prof.in Dr. Schambeck sf)

- Film und Religionsunterricht (StD Fischer)

- Digitalität und Religionsunterricht (StD Fischer)

- Argumentieren im Religionsunterricht (AkadRin Dr. Reiner)

- Religiöse Toleranz an Schulen (AkadRin Dr. Reiner)

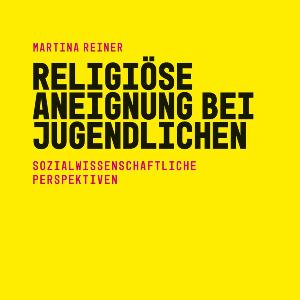

- Religiöse Aneignung (AkadRin Dr. Reiner)

Aktuell betreut Fr. Prof.in Dr. Schambeck sf das Dissertationsprojekt von Fr. Elisabeth Fock zum Thema "Eine religionspädagogische verantwortete Rede von Körperlichkeit - Empirische und hermeneutische Erkundungen".

Aktuelle Meldungen, Veranstaltungen und Rückblick

-

29 JanVortragsreihe: Kompetent für den Konfessionell-Kooperativen Religionsunterricht

Online-Vortrag von Herrn Prof. Dr. Jan Woppowa der Universität Paderborn zum Thema "Konfessionelle Kooperation weiterdenken: ein neues Curricculum um didaktische Perspektiven" für den CRU in Niedersachsen

-

30 OktVortragsreihe: Kompetent für den Konfessionell-Kooperativen Religionsunterricht

Am Donnerstag, 30.10.2025 findet von 16:00 - 18:00 Uhr ein Online-Vortrag von Frau Dr. Yauheniya Danilovich der Universität Münster zum Thema Basics orthodoxer Theologie und orthodoxe Alltagspraxis statt.

-

Theologischer Wissenschaftstag "Apokalyptik oder Hoffnungsbilder?"

Theologischer Wissenschaftstag "Apokalyptik oder Hoffnungsbilder?"Am 1.10.2025 fand der theologische Wissenschaftstag statt zum Thema "Apokalyptik oder Hoffnungsbilder? Theologische Deuteangebote in Krisenzeiten". Für die Fakultät organisiert wurde er von Prof.in Mirjam Schambeck sf.

-

Mit "VR ans ZIEL!" – Zugang, Interaktion, Empathie, Leseförderung

Mit "VR ans ZIEL!" – Zugang, Interaktion, Empathie, LeseförderungBei Projektantrag reüssiert

-

EKD News: Veröffentlichung überarbeiteter Texte zur Professionalität evangelischer Religionslehrkräfte.

EKD News: Veröffentlichung überarbeiteter Texte zur Professionalität evangelischer Religionslehrkräfte.Prof. Dr. Mirjam Schambeck sf arbeitete an diesem wichtigen Rahmenkonzept für die Religionslehrer:innenbildung mit.

-

12. Preisverleihung des Prinzessin Therese von Bayern-Preises

12. Preisverleihung des Prinzessin Therese von Bayern-PreisesDer Prinzessin Therese von Bayern-Preis ist eine Anerkennung für junge Nachwuchswissenschaftlerinnen oder arrivierte Professorinnen. Am Freitag, 1. August 2025, fand die Festveranstaltung zur Würdigung und Anerkennung der Preisträgerinnen statt.

-

Festakt am 15.07.2025 - "Erinnern und Zukunft gestalten"

Festakt am 15.07.2025 - "Erinnern und Zukunft gestalten"Am 15. Juli fand im Lichthof der LMU ein feierlicher Festakt statt, bei der auch die Zeitzeugin Charlotte Knobloch (virtuell) und der Zeitzeuge Ernst Grube Erinnerungen mit den Teilnehmenden teilten.

-

Durchführung des VR-Projekts "Erinnerung bewahren – Zukunft gestalten"

Durchführung des VR-Projekts "Erinnerung bewahren – Zukunft gestalten"Geschichte intensiv erleben und sich für die Zukunft wappnen – das ist möglich Dank dieses Projekts der Ludwig-Maximilians-Universität.

-

MThZ-Neuerscheinung: Konfessionell-kooperativer Religionsunterricht im Fokus

MThZ-Neuerscheinung: Konfessionell-kooperativer Religionsunterricht im FokusHerausgegeben von Prof.in Dr. Mirjam Schambeck sf und Prof.in Dr. Ulrike Witten widmet sich die aktuelle Ausgabe der Münchner Theologischen Zeitschrift (MThZ) dem Thema „Konfessionell-kooperativer Religionsunterricht".

-

Glanz, Glamour und Dystopie – Meine Jurytätigkeit bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes 2025

Glanz, Glamour und Dystopie – Meine Jurytätigkeit bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes 2025Vom 13. bis 24. Mai 2025 fanden zum 78. Mal die Internationalen Filmfestspiele von Cannes statt. Thomas D. Fischer durfte durch Berufung der DBK und der katholischen Weltmedienorganisation SIGNIS als Mitglied der Ökumenischen Jury am Festival teilnehmen.

-

Interuniversitäres Oberseminar in Eichstätt

Interuniversitäres Oberseminar in EichstättAm 3. und 4. Juli 2025 fand das diesjährige Interuniversitäre Oberseminar der Religionspädagogik unter dem Motto statt.

-

Zurückliegender Kollegialer Austausch im Juni

Zurückliegender Kollegialer Austausch im JuniAm 26. Juni fand ein weiterer (digitaler) kollegialer Austausch der Religionspädagogik statt. Das Thema lautet: Ökumenische Theologie - Gegenwärtige Perspektiven und Arbeitsfelder.

-

Denkwerkstatt "Hilft der Glaube in der Krise"

Denkwerkstatt "Hilft der Glaube in der Krise"Was heißt es, heute aus dem christlichen Glauben heraus Verantwortung zu übernehmen – angesichts von Umweltkrisen, Krieg, sozialer Ungleichheit oder Reformstau in der Kirche?

-

Antisemitismuskritische Theologie und Bildung

Antisemitismuskritische Theologie und BildungDie katholisch-theologische Fakultät lud am Mittwoch, 21. Mai 2025 zu einem Beitrag zur Theologie des Interreligiösen Dialogs ein.

-

Lehrkräfte im Dienst der Demokratie: Sprachvorbilder, Verfassungsvertreter und interreligiöse Vermittler

Wie können Lehrkräfte demokratische Werte im schulischen Alltag wirksam vermitteln – insbesondere angesichts sprachlicher und religiöser Vielfalt?

-

Think Tank "Religiöse Bildung in einer zunehmend religionslosen Gesellschaft“

Think Tank "Religiöse Bildung in einer zunehmend religionslosen Gesellschaft“Unter dem Motto „Religiöse Bildung in einer zunehmend religionslosen Gesellschaft“ kamen im Schloss Fürstenried die Lehrstühle der Religionspädagogik der KU Eichstätt-Ingolstadt und der LMU zusammen.

-

Planung des Projekts "Erinnerung bewahren - Zukunft gestalten"

Planung des Projekts "Erinnerung bewahren - Zukunft gestalten"Interdisziplinarität ist angesagt: Mit dem Projekt "Erinnerung bewahren - Zukunft gestalten" arbeiten drei Didaktik-Lehrstühle zusammen.

-

Neuerscheinung: Dissertation von Martina Reiner veröffentlicht

Neuerscheinung: Dissertation von Martina Reiner veröffentlichtDas Buch „Religiöse Aneignung bei Jugendlichen. Sozialwissenschaftliche Perspektiven“ von Martina Reiner, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Akademische Rätin an unserem Lehrstuhl, ist im transcript Verlag erschienen.

-

Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterichts bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes vertreten

Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterichts bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes vertretenGroße Freude am Lehrstuhl für Religionspädagogik: StD Thomas D. Fischer wurde von der deutschen Bischofskonferenz und SIGNIS, dem katholischen Weltdachverband für Kommunikation, in die Jury der Internationalen Filmfestspiele von Cannes berufen.

-

Vortrag in Innsbruck: „Was Religionslehrer:innen wissen müssen – Religionspädagogische Adaptionen von COACTIV“

Vortrag in Innsbruck: „Was Religionslehrer:innen wissen müssen – Religionspädagogische Adaptionen von COACTIV“Mitte Dezember war Frau Prof.in Dr. Mirjam Schambeck sf, zu Gast an der Universität Innsbruck.

-

Teilnahme an Think Tank in Mecklenburg-Vorpommern

Teilnahme an Think Tank in Mecklenburg-VorpommernVom 22.-23.11.2024 nahm Frau Prof.in Dr. Mirjam Schambeck sf an einem Think Tank in Rostock teil und brachte sich mit einem Impulsreferat zum Thema „Religiöse Bildung und den Religionsunterricht in Mecklenburg-Vorpommern zukunftsfähig gestalten“ ein.

-

Mitarbeiter Thomas D. Fischer in Kommission berufen

Mitarbeiter Thomas D. Fischer in Kommission berufenStD Thomas D. Fischer wurde von der Publizistischen Kommission der Deutschen Bischofskonferenz zum neuen Mitglied und externen Berater in den Programmbeirat für audiovisuelle Medien des Katholischen Filmwerks (Frankfurt am Main) berufen.

-

ARTE und Projekt LediZ zu Gast im Seminar „Geht Gott auch auf dem Tablet?“

ARTE und Projekt LediZ zu Gast im Seminar „Geht Gott auch auf dem Tablet?“Das konfessionell-kooperative Seminar zu Digitalität im Religionsunterricht von StD Thomas D. Fischer und ARin Lioba Behrendt erhielt Besuch vom Projekt „LediZ - Lernen mit digitalen Zeugnissen“.

-

Vortrag in Leipzig: „Was uns hält. Konturen religiöser Bildung in zunehmend religionslosen Gesellschaften“

Vortrag in Leipzig: „Was uns hält. Konturen religiöser Bildung in zunehmend religionslosen Gesellschaften“Die Münchner Lehrstuhlinhaberin für Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts, Frau Prof.in Dr. Mirjam Schambeck sf, war im Rahmen der Eröffnung des Wintersemesters zum Gastvortrag nach Leipzig eingeladen worden.

-

Einblicke in den Forschungs- und Lehrbetrieb des des Lehrstuhls für Religionspädagogik und Didaktik des katholischen Religionsunterrichts

Einblicke in den Forschungs- und Lehrbetrieb des des Lehrstuhls für Religionspädagogik und Didaktik des katholischen ReligionsunterrichtsFür mehr Einblicke in den Foschungs- und Lehrbetrieb des Lehrstuhls für Religionspädagogik und Didaktik des katholischen Religionsunterrichts, klicken sie hier.

-

Konfessionell-kooperativer Religionsunterricht startet in Bayern

Die Bayerische Staatsregierung macht den Weg frei für den konfessionell-kooperativen Religionsunterricht in den ersten beiden Jahren der Grundschule. Die LMU bietet dazu einen Standortvorteil für Lehramtsstudierende.

-

Theologischer Wissenschaftstag "Apokalyptik oder Hoffnungsbilder?"

Theologischer Wissenschaftstag "Apokalyptik oder Hoffnungsbilder?"Am 1.10.2025 fand der theologische Wissenschaftstag statt zum Thema "Apokalyptik oder Hoffnungsbilder? Theologische Deuteangebote in Krisenzeiten". Für die Fakultät organisiert wurde er von Prof.in Mirjam Schambeck sf.