Edition der Quaestionensumme des Honorius von Kent

Aktuelles Forschungsprojekt im Fachgebiet Kirchliche Rechtsgeschichte

Aktuelles Forschungsprojekt im Fachgebiet Kirchliche Rechtsgeschichte

Die Quaestionensumme (Summa Quaestionum) des Honorius von Kent gehört zu den bedeutendsten Werken der in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts florierenden anglo-normannischen Kirchenrechtsschule. Sie wurde zwischen 1188 und 1190 verfasst, wahrscheinlich während Honorius’ Lehrtätigkeit in Paris.

Formal ist die Summa von großer Originalität, da sie die Merkmale einer systematischen Dekretsumme mit der dialektischen Technik von quaestiones verbindet und so einen wesentlichen Beitrag zur Ausprägung der neuartigen Gattung der summa quaestionum decretalium leistete.

Inhaltlich wird ein sehr breites Themenspektrum abgedeckt. Dieses beinhaltet Fragen zum Prozessrecht, zu Simonie und Häresie, zu den sittlichen Voraussetzungen für die Weihe von Priestern, zur Zulässigkeit des Zinsnehmens, zum Status von Leibeigenen sowie zum Ehe- und Naturrecht.

Die Summa wurde offensichtlich als Ergänzung zu Honorius’ zweitem Werk, der Dekretsumme ‘De iure canonico tractaturus’, verfasst. Während die Dekretsumme die zusammenhängende Auslegung des Decretum Gratiani im Rahmen der lectio widerspiegelt, enthält die Quaestionensumme die Fragen, auf deren Grundlage ausgewählte Inhalte der lectio vertieft und diskutiert wurden. Dies geschah nach Auskunft des Incipits der Zwettl-Handschrift immer freitags (fol. 179r: Incipiunt questiones ueneriales).

Das Werk gliedert sich in drei distinctiones, die in tituli und diese wiederum in quaestiones unterteilt sind.

Der Text der Summa Quaestionum ist in sechs Handschriften überliefert:

Eine weitere Handschrift – Königsberg, Universitätsbibliothek 21 – ging während des Zweiten Weltkriegs verloren.

Die Überlieferung kann in zwei Gruppen eingeteilt werden. Die erste Gruppe, die aus den Handschriften Paris, Laon und Leipzig besteht, bietet einen konzisen Text, der dem knappen und manchmal etwas „abgehackt“ wirkenden Stil des Honorius entspricht. Die zweite Gruppe - bestehend aus Zwettl, Bamberg und Douai - enthält eine oft wenig überzeugende Überarbeitung und Glättung des ursprünglichen Textes. Bei der Überarbeitung wurde außerdem systematisch die Compilatio Prima des Bernhard von Pavia, verfasst etwa 1187, verwendet, was in den Handschriften der ersten Gruppe noch nicht der Fall ist.

Link zur Projekthomepage mit Edition von D.2, D.3 t.1 und D.1 t.14 q.15:

honorius-summa-quaestionum.com

Lehrstuhl für Kirchenrecht, insbesondere Verwaltungsrecht, Verkündigungs- und Sakramentenrecht, Vermögensrecht sowie Kirchliche Rechtsgeschichte

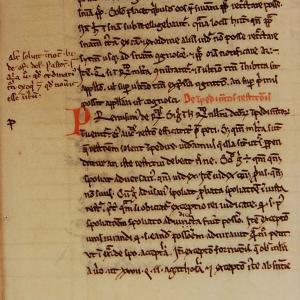

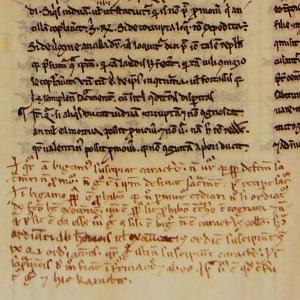

Es folgen einige Beispielseiten aus den Handschriften.

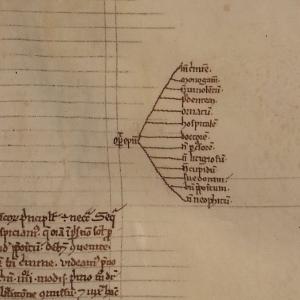

Schematische Darstellung der wünschenswerten Eigenschaften eines Bischofs:

oportet episcopum / sine crimine / monogamum / non uinolentum / prudentem / ornatum / hospitalem / doctorem / non percussorem / non litigiosum / non cupidum / sue domui (/) bene prepositum / non neophitum

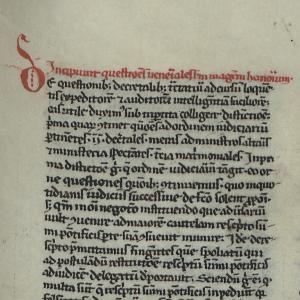

Rubrik mit Autorzuschreibung:

Incipiunt questiones ueneriales secundum magistrum honorium

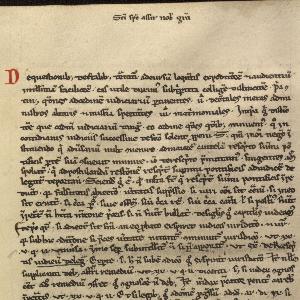

Schreibervers im oberen Rand der Seite:

Sancti spiritus assit nobis gratia

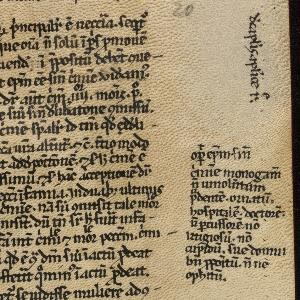

Ergänzung im rechten Rand:

oportet episcopum sine / crimine monogamum / non uinolentum / prudentem ornatum / hospitalem doctorem / non percussorem non / litigiosum non / cupidum sue domui / bene prepositum non ne-/-ophitum

Anmerkung von späterer Hand im linken Rand:

aliter soluit innocentius III. / de of. del’. Pastoralis § / Quia uero, quod ordinarius / tenetur exequi etiam quod nouerit / esse iniustum.

Umfangreiche Ergänzung zum Thema der Bigamie im unteren Rand:

Item queritur an bigamus suscipiat caracterem. non uidetur quia propter defectum sa-/-cramenti non promouetur. non ergo cum in ipsum deficiat sacramentum potest recipere sacramentum. / Item in bigamo perpetua est prohibitio quia nec permittitur ordinari nec si ordinatur / de facto habet excommunicationem. unde cum perpetua sit prohibitio contrahere cum cognata et num-/-quam possit cum ea esse matrimonium ergo a simili cum bigamo non est caracteris collatio. Set contra / ordinati ab hereticis uel excommunicatis ordinem suscipiunt, supra / ix. Q.i. ordinationes. quare ergo isti non suscipiunt caracterem? in / sacramentis dummodo fiant in forma ecclesie et ab eo qui potest uerum est quod conferun-/-tur ergo et hic karacter.