Historizität des Kirchenrechts

Das Gewordensein des heute geltenden Rechts

Das Gewordensein des heute geltenden Rechts

Die Kirchliche Rechtsgeschichte beschäftigt sich mit der historischen Dimension des Kirchenrechts und beschreibt dessen Entwicklungslinien von der Antike bis in die Gegenwart. Ein Schwerpunkt der Forschungsarbeit am Lehrstuhl liegt auf der Entwicklung des kirchlichen Rechts im Hochmittelalter (12./13. Jahrhundert). In dieser Epoche vollziehen sich grundlegende Prozesse der Sammlung, Kodifizierung und Auslegung der in Antike und Frühmittelalter entstandenen Rechtstexte. Am (vorläufigen) Endpunkt dieses Prozesses steht das Corpus Iuris Canonici, das in seiner 1582 unter Papst Gregor XIII. veröffentlichten Form bis ins 20. Jahrhundert hinein das katholische Kirchenrecht prägte.

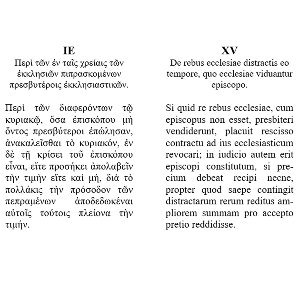

Aus den Kanones der Synode von Ancyra (Ankara), 4. Jhdt., in griechischer und lateinischer Sprache. In Kanon 15 geht es um die Rückforderung von Kirchengütern, die von Priestern während einer Sedisvakanz verkauft worden sind. Im Mittelalter bildete die Maxime Ne sede vacante aliquid innovetur (Während der Sedisvakanz darf nichts verändert werden) einen eigenen Titel (X 3.9) im Liber Extra Papst Gregors IX. aus dem Jahr 1234 und hat über den Codex Iuris Canonici von 1917 (can. 436) Eingang in das geltende Kirchenrecht gefunden (c. 428 § 1 CIC/1983).

Ausgabe: Périclès-Pierre Joannou (Hg.), Discipline générale antique (IV-IXe s.), Bd. I,2: Les canons des Synodes Particuliers (= Codificazione canonica orientale: Fonti, Serie 1, Fasc. IX), Rom 1962, S. 66-67.

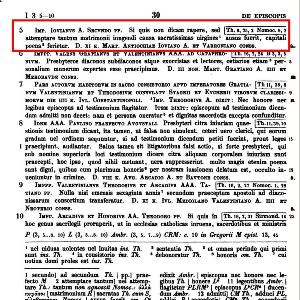

Bestimmung aus dem Codex Iustinianus (I, 3,5), 6. Jhdt., zur Bestrafung von Frauenraub. Wer es auch nur unternimmt, geweihte Jungfrauen mit der Intention der Eheschließung zu rauben, soll mit dem Tode bestraft werden.

Ausgabe: Paul Krüger (Hg.), Codex Iustinianus, Berlin 1877, S. 30.

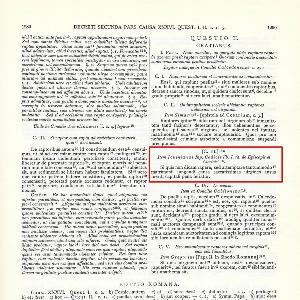

Rezeption dieser Bestimmung im Decretum Gratiani (C.36 q.2 c.3). Behandelt wird die Frage, ob ein Räuber nach der Vergebung seiner Sünde die Geraubte heiraten darf. Dies wird - auch unter Rückgriff auf das römische Recht - streng verneint.

Ausgabe: Emil Friedberg (Hg.), Leipzig 1879, Sp. 743/744.