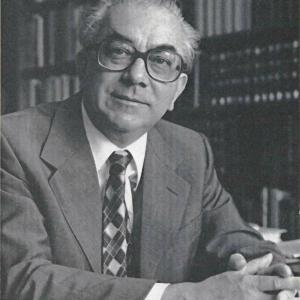

Am 4. Dezember 1924 wurde Benno Hubensteiner geboren. Fast auf den Tag genau 100 Jahre später, am 6. Dezember 2024, ließen über 100 Teilnehmer im Rahmen eines Symposiums das Leben, Wirken und Werk des 1985 verstorbenen Jubilars und bayerischen Landes- und Kirchenhistorikers, ab 1973 Professor für Bayerische Kirchengeschichte an der LMU, Revue passieren.

Stellvertretend für die beiden Mitveranstalter, dem Lehrstuhl für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit sowie dem Institut für Bayerische Landesgeschichte, begrüßte Prof. Dr. Manfred Heim, Inhaber der Professur für Bayerische Kirchengeschichte und somit einer der Nachfolger Hubensteiners, als dritter Veranstalter die Festversammlung – unter ihr Familienangehörige des Jubilars, Wegbegleiter und Vertreter aus Wissenschaft und Öffentlichkeit. Heim blickte dabei auch auf seine ersten Begegnungen mit Hubensteiner Anfang der 1980er-Jahre zurück: seine „Bayerische Geschichte“ als Gabe zum Abitur und kurze Zeit später „rhetorisch brillante und inhaltsreiche“ Vorlesungen.

Im Anschluss skizzierte Ferdinand Müller, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit, den Lebenslauf Hubensteiners. Angefangen bei der Geburt in der Hallertau, seiner Kindheit und Jugend in Neumarkt-Sankt Veit über das Studium mit Promotion im Jahr 1953 in München, Stationen in Passau und beim Bayerischen Rundfunk bis zu seiner Zeit als Professor in München zog Müller das Fazit, Hubensteiner, der erste Laie auf einem Lehrstuhl der Katholisch-Theologischen Fakultät an der LMU, sei ein „Wanderer zwischen den Welten“ von Fernsehen und Universität, Landes- und Kirchengeschichte gewesen, dem es im Besonderen um die Vermittlung von Kultur und Geschichte an ein breites Publikum ging.

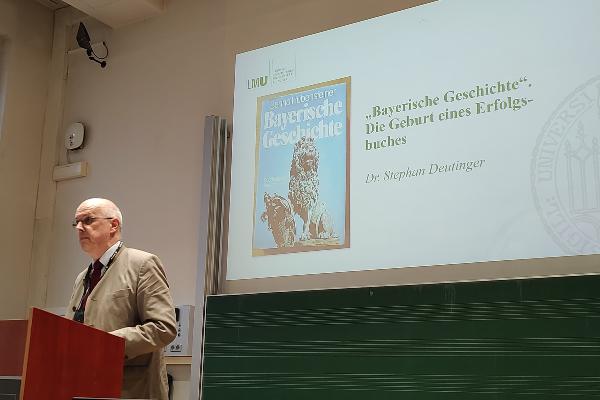

Dies gelang Hubensteiner insbesondere mit seiner über 500.000-mal gedruckten „Bayerischen Geschichte“, deren – teils sehr mühsame – Entstehung, Stil und Erfolg Dr. Stephan Deutinger von der Kommission für bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften beleuchtete. Er stellte dabei die schwierige Quellenlage, die kriegsbedingten Umstände und den politischen und persönlichen Druck heraus, mit denen der junge, auch seinem akademischen Lehrer Max Spindler recht unbekannte Student bei der Abfassung des Werkes 1949/50 konfrontiert war. Das Buch berichtet von einem Bayern, das es in dieser Form heute nicht mehr gibt und bereits zu Abfassungszeiten vermutlich nicht mehr gab. Eine Bewertung sei daher von der Entstehungszeit und nicht der Gegenwart vorzunehmen, führte Deutinger aus.

Prof. Dr. Britta Kägler, Professorin für Bayerische Landesgeschichte und europäische Regionalgeschichte an der Universität Passau, betrachtete anschließend die zwei Arbeitsphasen Hubensteiners in Passau. Die erste ab 1956 endete 1961 mit einer erneuten Tätigkeit beim BR; die zweite, 1964 begonnene, spielte sich wesentlich zwischen seinem Lehrstuhl an der Philosophisch-Theologischen Hochschule und der Funktion als eines der Leiter des Instituts für Ostbaierische Heimatforschung ab. Trotz einiger anfänglicher Schwierigkeiten wurde ihm die Stadt und der Kulturraum dem Inn entlang sehr wichtig – und blieben es auch nach seinem Wechsel 1973 an die LMU. Kägler resümierte mit Hubensteiners Vermächtnis: die Förderung der bayerischen Geschichtsschreibung, dabei die vielfältige Zielgruppen erreichende Verknüpfung von Öffentlichkeit und Wissenschaft sowie seine nachhaltige, langfristige Wirkung auf diesen Gebieten, auch auf die Bedeutung Passaus.

Dem Barock, einem weiteren (Forschungs-)Interesse Hubensteiners, widmete sich Dr. Markus C. Müller, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Bayerische Geschichte. Geprägt von seiner Herkunft in Neumarkt-Sankt Veit und ihrer barockisierten Benediktinerstiftskirche wuchs auch sein Interesse an dieser Epoche, ihrem Kunststil und ihrer Lebensform. So nahm er in seiner Promotion über Johann Franz Eckher von Kapfing und Lichteneck, Fürstbischof von Freising Ende des 17./Anfang des 18. Jahrhunderts, die barocke geistliche Stadt als Ausgangspunkt. Auch eines der bekanntesten Bücher Hubensteiners mit dem Titel „Vom Geist des Barock“, eine Kulturgeschichte zu dieser Epoche, betont die Bedeutung des vom Trienter Konzil geprägten Katholizismus für die Ausbreitung des Barock. Hubensteiners Ziel mit dieser Monographie und weiteren thematischen Publikationen zum Barock sei letztlich die Weitergabe seiner eigenen Faszination gewesen, urteilte Müller.

Ein Stehempfang ließ das Symposion ausklingen, nachdem eine kurze Diskussion und Fragerunde auch einige Zeitzeugen des Jubilars zu Wort kommen ließ, etwa zu den renommierten Tagesexkursionen, bei denen Hubensteiner große Personengruppen mit hoher Disziplin in verschiedenste bayerische Städte und Gemeinden sowie Kirchen und Klöster führte.

Text: Valentin Ferber